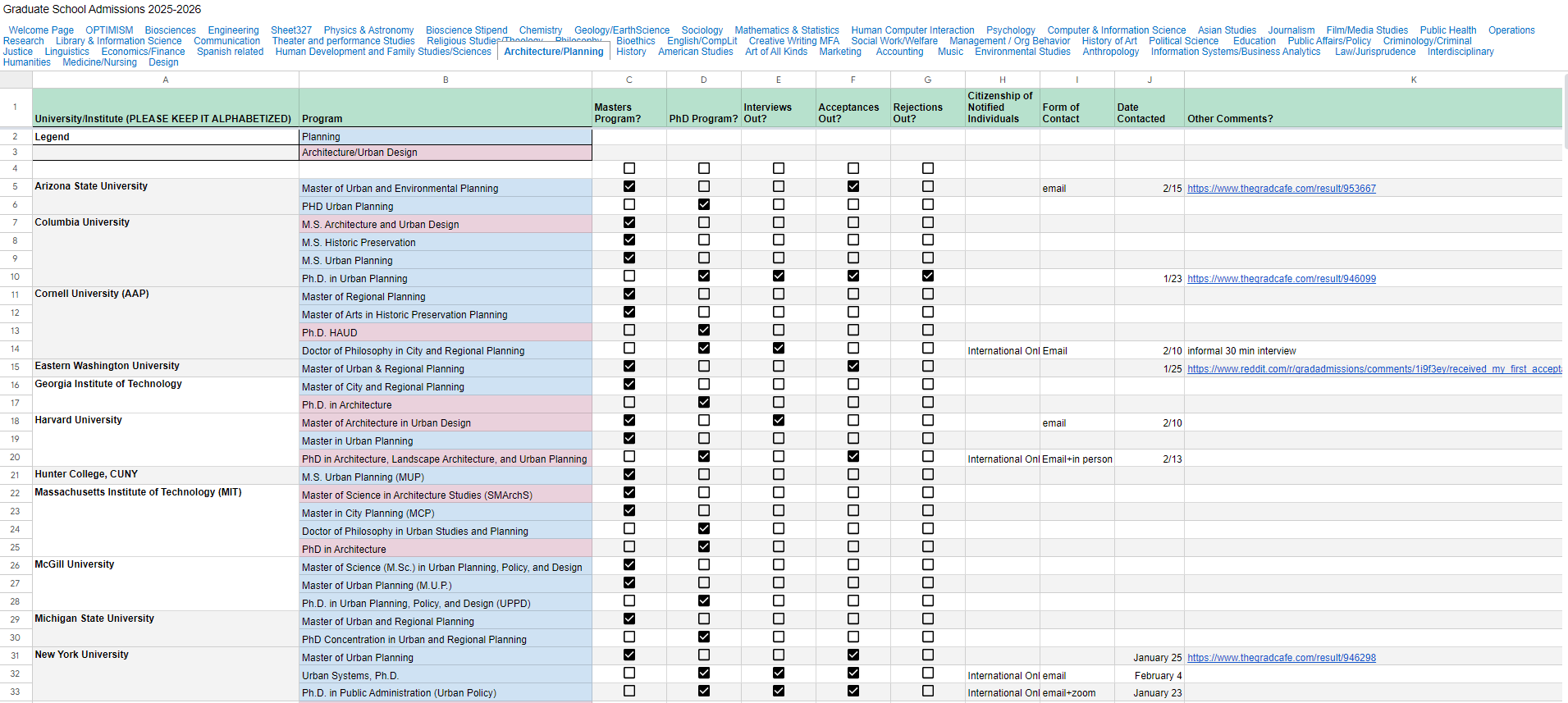

2월에 첫 글을 쓰고 나서 많은 일들이 있었다.

글을 쓴 직후부터 리젝이 하나 둘, 나오기 시작했다. 당연히 100% 합격은 아닐 거라 생각했고, 리젝 받는 과정도 남기려고 일부러 그 글을 쓴 건데, 그럴 마음의 여유가 전혀 없었다.

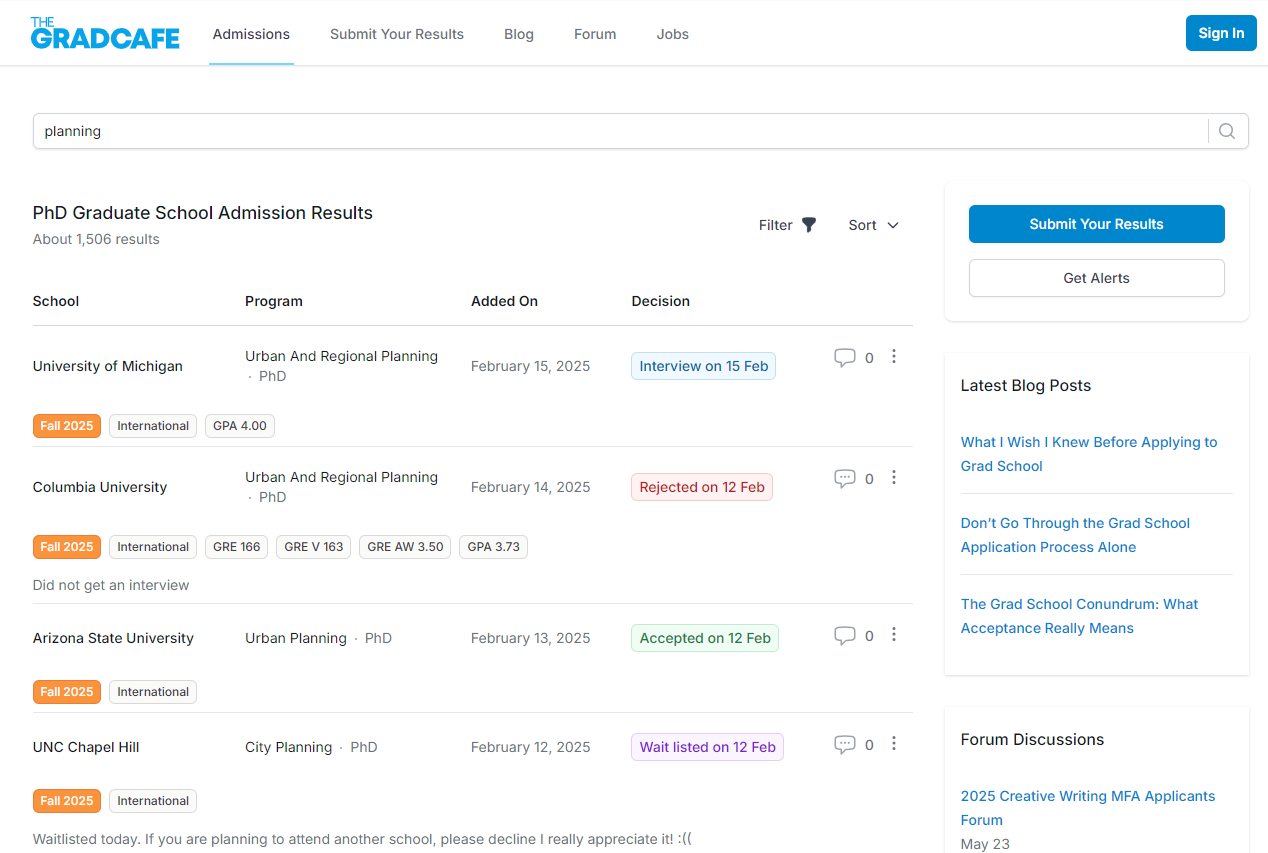

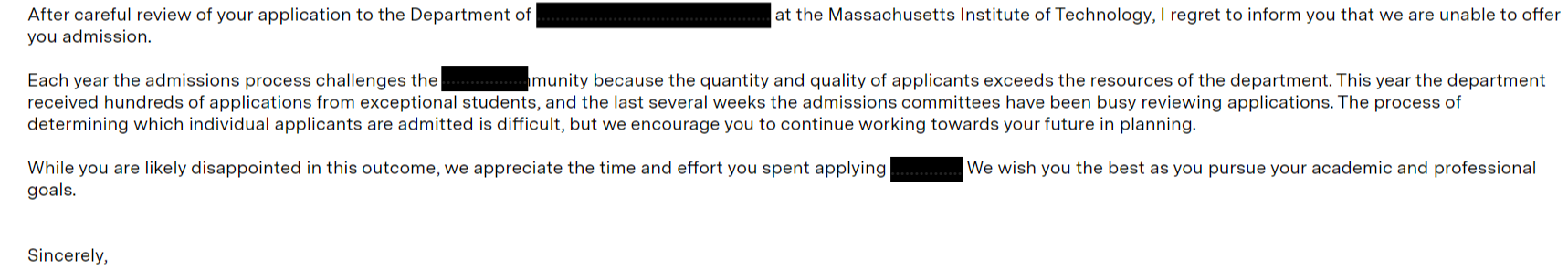

1. MIT (2월 20일)

오픈하우스에서 다양한 백그라운드 학생을 원한다던 MIT, 그래서 내가 썼단 말이지???

저 Status Page를 누르면

그래, MIT는 워낙 공대가 강하니까 나 안 뽑겠지~ 괜찮아 하며 위로를 해보았다.

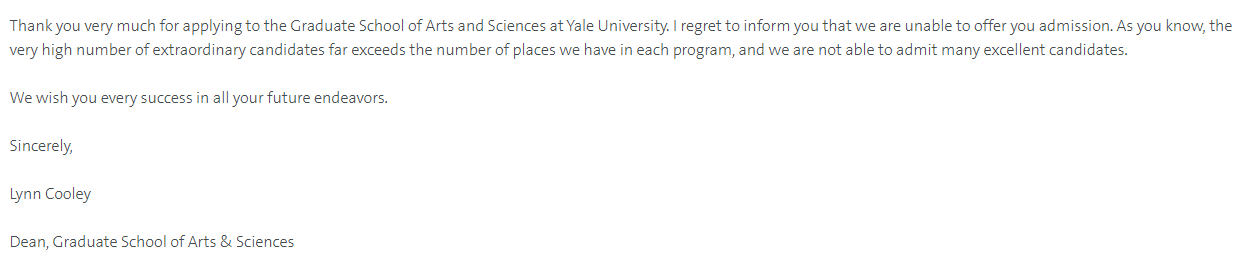

2. Yale (2월 21일)

Yale은 2월 초에 인터뷰가 있댔는데, 아무 소식이 없길래 뭔가 확실히 잘못됐다는 생각을 하면서 슬퍼하고 있었는데, 결국....

그래 괜찮아 New Haven 뭐~ 나도 별로 안 가고 싶었거든?

하면서 슬퍼하던 중, UCLA 이메일이 왔다.

3. UCLA (2월 26일)

처음에는 제목이 또 리젝 메일 같이 생겨서 안 읽으려 했는데, 자세히 보니 자동 이메일이 아니라 사람이 보낸 이메일!

길어서 또 'We regret...'인 줄 알았는데 어라?

As such, in consideration of your impressive record, the admissions committee has decided to place you on the waitlist at this time.

you were ranked highly in our applicant pool with a great deal of faculty interest in your file.

congratulations on being one of the top reviewed applicants

"이거 희망을 좀 가져도 되는 거 아니야?"

일단 엄청 기뻤다. Waitlist라도, 최소한 내가 했던 생각과 연구 아이디어와 내가 시도한 방향이 아예 틀리진 않았구나 하는 안도감.

누군가는 나를 그래도 알아봐줬구나, 오퍼까지는 아니었나보다만..

바로 답장을 보냈다. 너네 프로그램 엄청 가고 싶다고! 하니까 바로 고맙다고 답장이 왔다.

이제 중립적인 입장에서 기다리고 있었는데 또 하나씩 결과가 오기 시작했다.

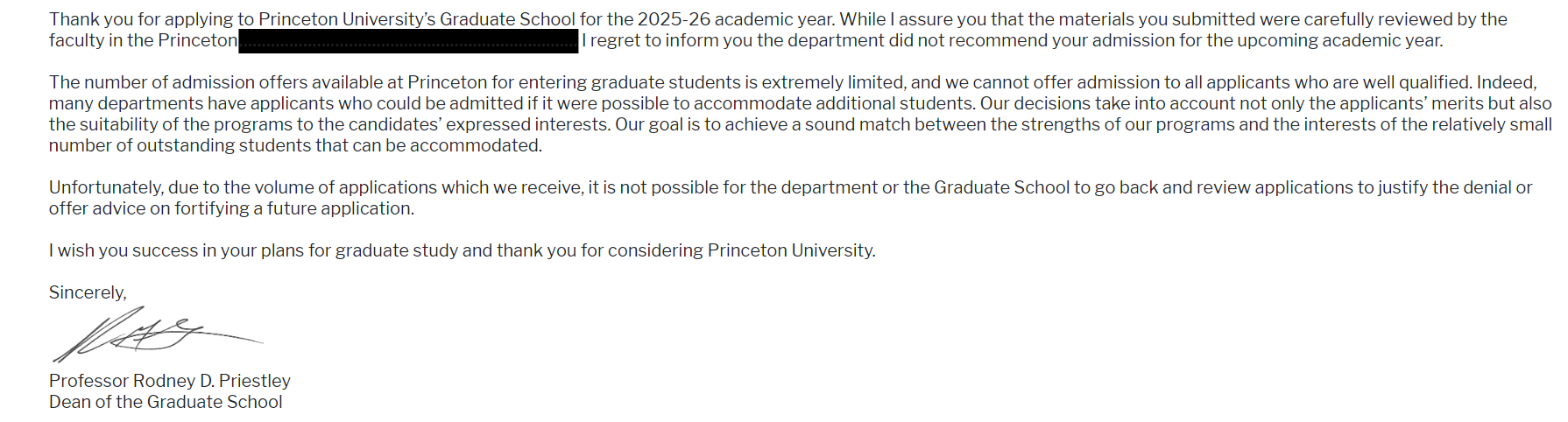

4. Princeton (3월 4일)

컨셉이 별로 안 맞아서 안 쓰려다, 교수님 연구 읽다보니 너무 취향저격이라 오.. 너무나 가고싶다며 간절하던 곳!

하필 여행 중에 또 이런 업데이트가 와서 혼자 슬퍼하고 있다가 동생한테 말하니 동생이 위로해줬다.

혼자 짝사랑하고 있었는데 말이지.. 차인 기분은 이런 걸까?

학부 때 친구가 다니고 있어서 또 가면 너무 좋겠다 싶었는데.... 아무나 가는 거 아니구나? 헤헤..

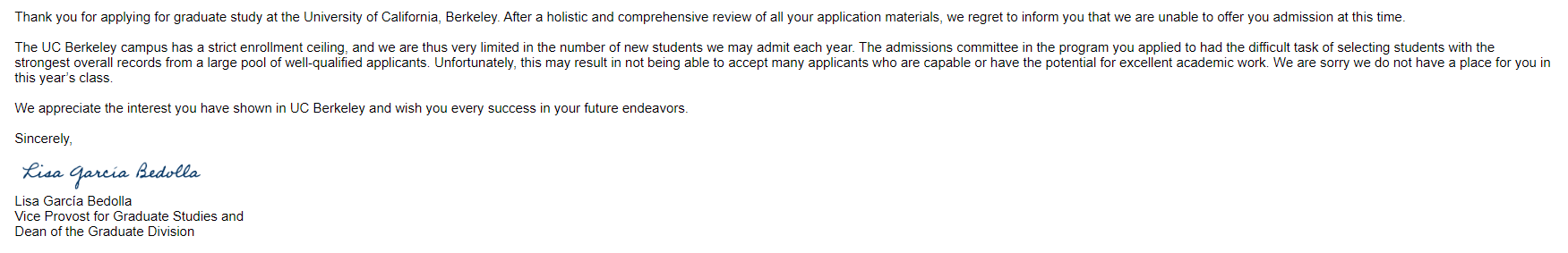

5. UC Berkeley (3월 8일)

귀국하자마자 또 날 공격한 Berkeley.

나랑 왠지 잘 맞는 것 같았는데^_^ 넌 나 아닌가봐?

6. Stanford (3월 11일)

스탠포드는 3월 초 면접을 초대 받았어야 하는 것 같아서 어차피 마음을 접고 있었다.

핏이 잘 맞는 교수님이 계셔서 또 내가 기대하고 있었던 코넬.. 근데 면접을 본 사람들이 있어서 시무룩해하고 있긴 했다.

7. Cornell (3월 13일)

코넬? 그래 너네 어차피 깡시골이잖아 나도 안 가!

8. University of Washington (3월 19일)

마지막 희망 UW, 개인적으로 마음이 잘 맞는 스터디원이 이미 합격한 곳이라 가면 너무 좋겠다는 생각을 하며 기다리고 있었는데 (매일 기도해주신댔다!!).. 이쯤되니 타격도 없었다. 응 그래~

이렇게 11월에 시작된 나의 여정은 3월 19일 기준, 0.5승 7패로 귀결되었다.

당연히 탑스쿨 갈 줄 알았는데? (그때 기준) 믿기지 않는 결과였다. (지금 생각은 또 다르긴 한데..)

상흔을 치료하느라 바빴다. 생각보다 상처가 컸던 것 같다.

그땐 그렇게 생각 못했는데, 거의 정신 놓고 있다가 하루가 갔다.

'왜 안 됐지?' 아무리 생각해도 솔직히 납득이 안 갔다.

그나마 불행 중 다행인 건 3월 중 가족 여행을 두 번이나 가야 해서 계획하느라, 또는 여행하느라 바빴다는 점.

혼자 있었으면 엄청 우울했을 것 같은데 지금 생각하면 감사한 일이다.

그래서 내년 2026년의 나에게 미리 말하고 싶은 게 있다면, 1월부터는, 또는 늦어도 2월부터는 꼭 일을 시작하기.

단, 2월, 3월에 인터뷰를 갈 수 있어야 하기 때문에 풀타임으로 근무해야 하는 일보다는 계약성으로 하는 게 좋겠다.

어랏, 근데 인터뷰 갈려고 일을 그만 둔 건데 흠.. 무엇이 옳은 것일까?

아니면 그냥 꾸준히 하던 일 하기? 잘 모르겠다.

결국 2월은 인터뷰 준비를 하느라, 그리고 밀린 휴식을 취하느라 시간을 다 보냈다.

사실 그때는 인지하지 못했는데, 이제와서 되돌아보면 퇴근하고 최소 8시부터 12시, 아니면 아예 오자마자 자고 1시에 일어나서 7-8시간 작업하다가 출근하기도 하고. 정말 심한 날은 아예 조금만, 조금만 더 해야지, 하다가 출근 시간이 돼서 꼴딱 밤 샌 날도 있다.

그렇게 두 달을 보냈으니 몸이 정상일 리가 없다.

운동광이었던 나에게 운동 break가 찾아왔고, 이제 몸이 부서질 것 같은 사람이 되었다.

밤새 의자가 좋지 않은 환경에서 작업하다보니 여러모로 몸이 나빠졌다 정말로.

그렇지만 원서 쓰는 기간 동안 '내꺼!!!!'를 한다는 게 너무나 기쁘고 즐거운 일이었다.

원하는 연구를, 원하는 사람과 할 수 있다니,

내가 원하는 걸 하는데 돈도 준다고?

마주치기도, 같은 공간에서 숨쉬기도 싫은 사람들과 몇 년째 일해온 나에게 원서 작업은 말 그대로 탈출구 그 자체였다.

당연히 점심도 혼자 먹었고, 먹으러 가는 길에도 브레인스토밍하거나, 글 수정하느라 바빴다.

정말 허투루 쓴 시간은 거의 없었던 것 같다. 다시 돌아가도 이보다 더 잘할 수는 없을 것 같다.

그런데, 떨어졌으니 난 이제 어찌해야 하나?

솔직히 100% 불합격했으면 어떻게 흘러갔을지 모르겠는데,

Waitlist라는 것은 나에게 4월 15일까지 기다리라는 희망이었다.

어쩌면 다른 학교를 가는 누군가가 있다면 내 차례도 올 수도 있지 않을까 하는 희망이 그래도 3월 내내 나를 지탱했던 것 같다.

그래서 더 간절해진 걸지도 모르겠다.